Fragmen Kecil Samudera Hindia di Yogyakarta

Hi guys, gimana kabarnya? Tetap bersabar ya, Insya Allah COVID-19 segera berlalu, tetapi jangan lupa untuk selalu menjaga protokol pencegahan COVID-19, ya. Kasihan para dokter sampai bilang terserah. To be honest, ku juga turun tangan jadi relawan dan donatur untuk penanggulangan pandemi ini dan itulah alasan mengapa semenjak adanya kuliah online, aku jadi jarang kelihatan dan terlambat muncul, ya karena ada rasa kemanusiaan yang tergerak begitu saja dan hitung-hitung sebagai sebuah penebusan dosa.

Okay, basa-basinya sampai situ aja. Di tulisan ini, aku akan membahas tentang pantai-pantai di Selatan Yogyakarta beserta karakteristiknya dan tentu saja dari sudut pandang anak Oseanografi hehe. Pada akhir Januari lalu, aku memutuskan untuk berlibur ke Yogyakarta selama 3 hari dari tanggal 31 Januari 2020. Perjalanan ke Yogyakarta ditempuh selama 8,5 jam dari jam 23:00 WIB menggunakan KA Kahuripan dari Stasiun Kiaracondong, Bandung dengan tujuan Stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui. Dalam hal ini, kepergianku ke Yogyakarta untuk 3 hal; liburan, mencari referensi untuk tugas Oseanografi Indonesia, dan bertemu dia. Eits, ingat, bahasan di tulisan ini adalah referensi untuk tugas Oseanografi Indonesia ya, hehe.

Setelah sampai di Kota Yogyakarta pukul setengah 8 pagi, aku memutuskan untuk mencari sarapan terlebih dahulu di sekitar stasiun. Pukul 10 pagi, aku bersama dirinya pergi ke pantai di daerah Bantul-Wates-Gunung Kidul. Sebenarnya, 2 bulan sebelumnya aku sempat berkunjung ke Pantai Pasir Kadilangu dan Pantai Wana Tirta yang keduanya merupakan tempat konservasi mangrove di daerah Wates, Yogyakarta, namun pada saat kunjungan Januari aku memutuskan untuk tidak ke sana. Pantai yang aku dan dia kunjungi adalah: Pantai Trisik, Pantai Bugel, Pantai Tanjung Adikarta-Pantai Glagah, Pantai Depok, dan Pantai Parangtritis. Mari kita bahas satu per satu.

1. Pantai Trisik

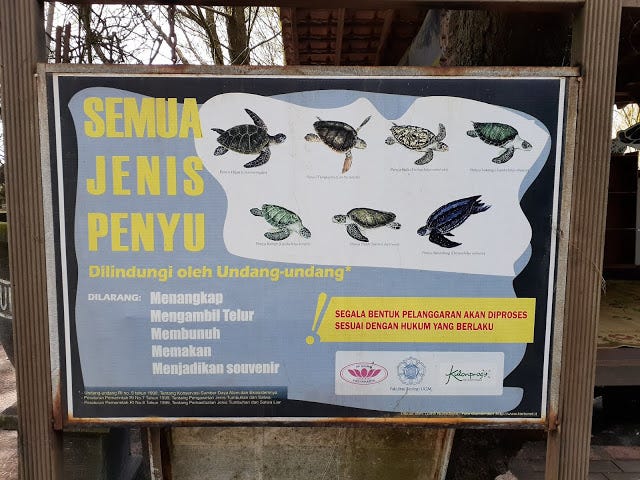

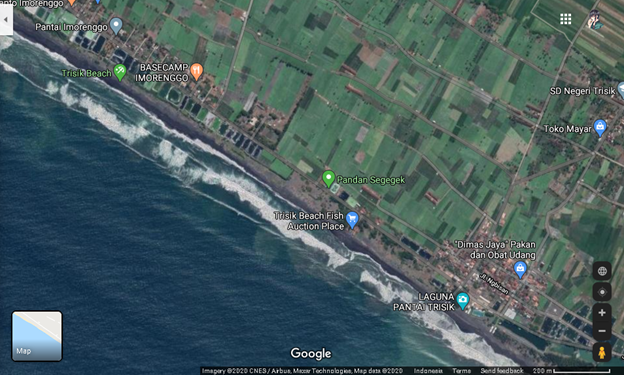

Pantai Trisik terletak di Kulon Progo, Yogyakarta. Berjarak 37 km dari pusat kota dan dapat terlihat plangnya saat kami melintasi jalur Bantul-Purworejo. Pantai ini bisa dikatakan panjang karena terdiri dari 2 bagian, yaitu laguna dan pantai utama. Laguna merupakan bagian air laut yang terpisah dari laut utama disebabkan adanya penghalang dan penghalang yang terdapat di Pantai Trisik adalah buatan manusia berupa dermaga dan buatan alam berupa tumbuhan pantai. Di laguna Pantai Trisik, terdapat pusat konservasi penyu yang bekerjasama dengan Fakultas Biologi UGM untuk pendidikan konservasi kepada masyarakat. Selain itu, Pantai Trisik memiliki karakter pasir pantai yang berwarna hitam dan halus, gelombang pecah berupa surging wave dengan kemiringan pantai yang curam, dan gelombang saat pasang yang jauh dengan melihat sampah terluar yang berada di pantai. Jika kita melihat di satelit, terdapat rip current di Pantai Trisik dan percampuran air laut dengan sedimen sungai di Delta Kali Progo. Pada 2019, Pantai Trisik dimuat di media massa karena kejadian kematian ikan secara massal yang disebabkan akibat naiknya kadar ammonia di dalam air dikarenakan pencemaran yang dilakukan oleh pengusaha tambak udang di daerah tersebut. (sumber: https://www.youtube.com/watch?v=KZ24iWWSBYE).

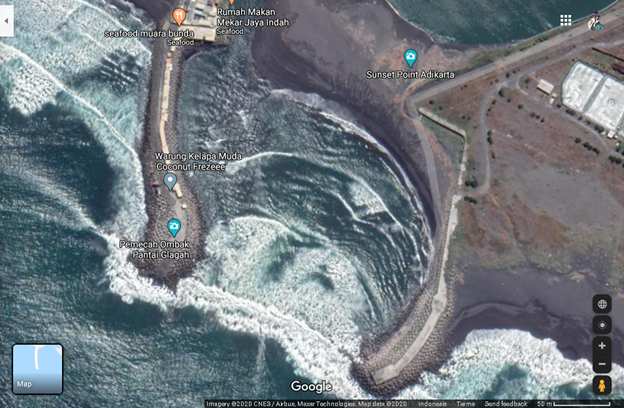

Gambar 3.1 Tetrapod di Pantai Tanjung Adikarta dan Pantai Glagah di seberang (dok. pribadi)

Gambar 3.3 Dermaga di Pelabuhan Tanjung Adikarta (dok. pribadi)

Gambar 3.4 Pintu masuk ke Pelabuhan Tanjung Adikarta (dok. pribadi)

Gambar 3.5 Laguna payau di Pantai Glagah (dok. pribadi)

Gambar 3.6 Dermaga di Pelabuhan Adikarto dari satelit (Google Satellite)

Gambar 3.7 Pantai Glagah-Pantai Tanjung Adikarta dari satelit (Google Satellite)

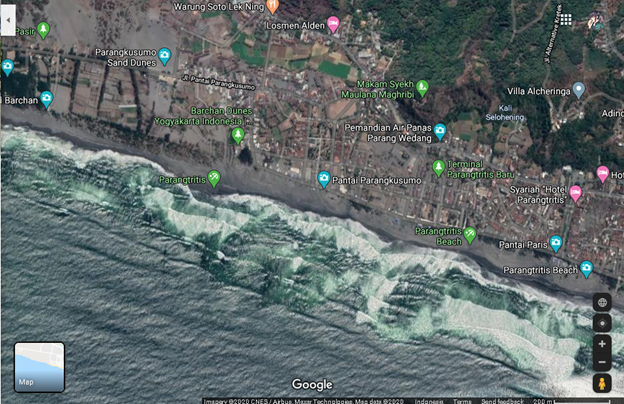

3. Pantai Parangtritis-Pantai Depok

Siapa yang tidak tahu tentang Pantai Parangtritis? Pantai yang terletak di Bantul ini rumornya merupakan tempat tinggal mitologi budaya Jawa, Nyi Roro Kidul. Pantai ini terkenal akan rip current yang memakan banyak korban jiwa dan menyebabkan daerah ini menjadi daerah larangan untuk berenang. Selain rip current, pantai ini seperti kebanyakan pantai di Yogyakarta, yaitu terlihat landai di permukaan daratan, namun sangat curam saat memasuki air laut sehingga gelombang pecahnya kuat dan termasuk kategori surging breakers. Meskipun begitu, Pantai Parangtritis tetap menarik banyak pengunjung dikarenakan keindahan pemandangan pantainya, terutama pada saat matahari terbenam (sunset). Jarak dari pusat kota Yogyakarta menuju Pantai Parangtritis sekitar 29 km.

Pantai ini juga memiliki lanskap lain yang tidak kalah unik dan jaraknya berdekatan, yaitu Gumuk Pasir Parangkusumo. Gumuk ini merupakan satu-satunya sand dunes di Asia Tenggara. Pembentukan gumuk pasir ini disebabkan oleh banyak faktor, yaitu material Gunung Merapi yang terdistribusikan hingga Pesisir Selatan Yogyakarta, material erupsi yang dibawa oleh sungai tererosi dan didepositkan di muara sungai, angin pasat tenggara dan monsun tenggara (dengan sudut pandang Pulau Jawa) yang bertiup terus-menerus, dan intensifikasi pengendapan material di bagian barat sungai dan material tersebut diterbangkan oleh angin ke suatu daerah dengan depresi (cekungan). Gumuk Pasir Parangkusumo memiliki tipe gumuk barchan karena backslope-nya searah angin bertiup.

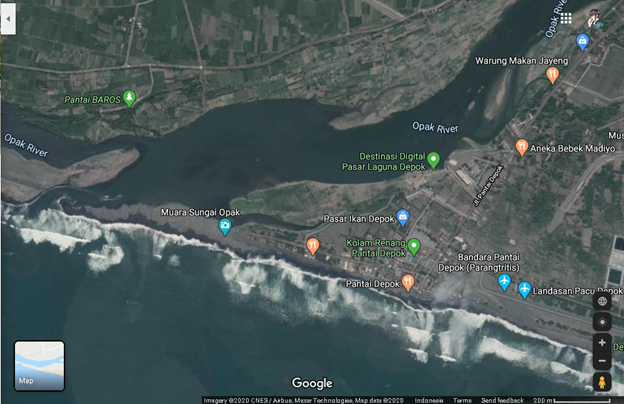

Pantai Depok merupakan pantai yang terletak kurang lebih 3 km sebelah barat Pantai Parangtritis. Pantai ini terletak dekat dengan Muara Sungai Opak. Selain itu, Pantai Depok juga memiliki laguna dan landasan pacu untuk pesawat. Pantai ini terkenal akan hasil tangkapannya dikarenakan adanya tempat pelelangan ikan yang cukup besar. Perihal swafoto, Pantai Depok tidak kalah nuansa dibandingkan Pantai Parangtritis. Dari segi saintifik, Pantai Depok memiliki kemiringan yang lebih datar dibandingkan Pantai Parangtritis sehingga ombaknya tidak seberbahaya Pantai Parangtritis, namun perihal sedimen yang masuk, Pantai Depok mendapat banyak sedimen dari Muara Sungai Opak sehingga proses pendangkalan terjadi lebih cepat dibandingkan di Pantai Parangtr

Gambar 3.1 Pantai Parangtritis dengan rambu peringatan bahaya (dok. pribadi)

Gambar 3.2 Pantai Depok saat senja (dok. pribadi)

5. Pantai Selatan Yogyakarta dari Aspek Oseanografi

A. ENSO (El-Nino Southern Oscillation) memberikan pengaruh yang kuat terhadap upwelling yang terjadi di perairan selatan Jawa. Variabilitas upelling sebagai akibat dari pengaruh ENSO menyebabkan fluktuasi SPL (suhu permukaan laut) yang lebih hangat maupun lebih dingin dibandingkan kondisi normal. Menurut Susanto (2001), upwelling kuat yang terjadi disebabkan akibat pengaruh terjadinya ENSO dan kondisi tersebut kemudian memicu penurunan SPL. Periode El-Nino menunjukkan peningkatan jumlah chl-a (klorofil-a), sementara periode La-Nina menunjukkan penurunan jumlah chl-a. Pada periode La-Nina, SPL lebih hangat dibandingkan kondisi normal, sementara pada El-Nino, SPL lebih dingin dibandingkan kondisi normal. Selain itu, upwelling di selatan Jawa mendapatkan pengaruh yang sangat kuat dari IOD (Indian Ocean Dipole). Saat IOD indeksnya negatif, SPL akan naik, sementara saat IOD indeksnya positif, SPL akan turun. ENSO, IOD, SPL, dan chl-a saling berkorelasi terkait peristiwa upwelling di selatan Jawa.

B. Wilayah Pantai Trisik ke barat merupakan wilayah dengan endapan permukaan alluvium yang mengandung pasir besi, sementara wilayah Depok merupakan wilayah dengan endapan ladu (avalanche deposits) dari rempah-rempah gunung api di bagian utara dan wilayah endapan alluvium di bagian selatan. Hal tersebut menjelaskan mengapa pasir pantai di Pantai Trisik ke barat berwarna hitam.

C. Vegetasi yang ditemukan di pesisir berupa Spinifex, Ipomoea pes-caprae, kaktus, pandan berduri, cemara laut, akasia, bakau, waru laut, Ipomoea biloba, Sesuvium portulacastrum, Sporobolus virginicus, Remirea maritima, dan Tournefartia. Vegetasi tersebut ditemukan di Pantai Trisik, namun ternyata juga ditemukan di pantai lain di selatan Yogyakarta.

D. Arus di perairan selatan Yogyakarta merupakan arus Ekman. Kecepatan arus tertinggi pada saat musim timur. Pola pergerakan arusnya dipengaruhi angin pasat tenggara dan angin monsun. Arus dipengaruhi oleh angin tenggara saat jauh dari pantai, namun saat mendekati pantai, arusnya dibelokkan oleh pengaruh angin monsun. Pasang surut di selatan Yogyakarta merupakan pasang surut campuran condong ganda (mixed tide prevailing semidiurnal) dan korelasinya adalah semakin besar kecepatan arusnya, maka semakin besar ketinggian pasang-surutnya.

E. Potensi tsunami di bagian barat daya Yogyakarta lebih kecil dibandingkan dengan bagian tenggara Yogyakarta. Pantai yang beresiko tertinggi adalah pocket beach seperti Pantai Sadeng, Gunung Kidul. Pantai Parangtritis berada dalam zona resiko rendah dikarenakan memiliki Gumuk Pasir Parangkusumo sebagai potensial penahan energi tsunami. Semakin ke barat, resiko semakin rendah. Sebaran ketinggian simulasi tsunami di Pantai Parangtritis adalah 1.6 m, sementara di Pantai Trisik adalah 0.5 m.

F. Pemecah gelombang di Pantai Glagah-Pantai Tanjung Adikarta jenisnya berupa shore-connected breakwater. Breakwater berfungsi untuk melindungi kola pelabuhan dan pantai dari disturbansi gelombang laut. Pemecah gelombang di Pantai Glagah-Pantai Tanjung Adikarta menggunakan tumpukan batu (rubble mounds breakwater). Perencanaan bentuk breakwater perlu mengetahui variabel tinggi muka air laut akibat pasang surut, tinggi puncak gelombang dari permukaan air tenang, perkiraan tinggi dan panjang gelombang, serta run-up gelombang laut.

G. Nilai ekonomi sumber daya perikanan

Pantai Selatan Kulon Progo sebesar Rp

519,817 milyar (terbesar di Pantai GlagahKarangwuni) jasa-jasa lingkungan/wisata

pantai Rp 0,608 milyar (terbesar di Pantai

Galagah-Karangwuni), dengan total nilai

ekonomi Rp 520,425 milyar. Nilai ekonomi

sumber daya perikanan Pantai Selatan

Bantul sebesar Rp 121,455 milyar (terbesar di

Pantai Depok); jasa-jasa lingkungan/wisata

pantai Rp 2,961 milyar (terbesar di Pantai

Parantritis), dengan total nilai ekonomi Rp

124,416 milyar. Nilai ekonomi sumber daya

perikanan Patai Selatan Gunungkidul sebesar

Rp 63,957 milyar (terbesar di Pantai Sadeng);

jasa-jasa lingkungan/wisata pantai Rp 6,803

milyar (terbesar di Pantai Baron), dengan

total nilai ekonomi Rp 70,244 milyar. Total

nilai ekonomi sumber daya kelautan di Pantai

Selatan DIY mencapai Rp715,085 milyar.

Komoditas unggulan sumber daya kelautan di Pantai Selatan Kulon Progo adalah

udang vaname; Pantai Selatan Bantul adalah

udang vaname; Pantai Selatan Gunungkidul

adalah ikan pelagis besar (tuna, cakalang,

tongkol, marlin, dan lemadang), ikan pelagis

dan demersal kecil (layur, kakap, manyung)

dan lobster.

H. Jenis delta sungai yang terdapat di Muara Sungai Opak, Muara Sungai Progo, dan Muara Glagah merupakan cuspate delta. Diklasifikasikan demikian dikarenakan pengaruh flux gelombang paling besar dibandingkan pengaruh flux dari sungai atau flux dari pasang surut, hal ini mengacu pada klasifikasi yang diciptakan Galloway (1975).

Referensi:

[A]. Sukresno, B.,

Jatisworo, D., & Kusuma, D.W. (2018). Analisis

Multilayer Variabilitas Upwelling di Perairan Selatan Jawa. Jurnal Kelautan

Nasional, 1(1), 1-15.

Martono. (2017). Karakteristik Angin Zonal Selama Upwelling di Perairan Selatan Jawa pada Kondisi Normal dan ENSO. Jurnal Meteorologi dan Geofisika, 18(3), 125-132

Martono. (2017). Karakteristik Angin Zonal Selama Upwelling di Perairan Selatan Jawa pada Kondisi Normal dan ENSO. Jurnal Meteorologi dan Geofisika, 18(3), 125-132

[B]. https://geologi.co.id/2010/08/24/peta-geologi-lembar-yogyakarta/

(Peta diciptakan oleh Wartono Rahardjo, Sukandarrumidi, dan HMD Rosidi pada

tahun 1977)

[C]. Ma’rifah, D.R.,

Sukirman, & Subiantoro, A.W.. (2015). Penyusunan

Video Karakterisitik Vegetasi Pantai Trisik sebagai Alternatif Sumber Belajar

Sub-Materi Kekhasan Ekosistem Pesisir Pantai Pasir untuk Siswa SMA. Jurnal

Bioedukatika, 3(1), 37-40

[D]. Asa Noerhandayani

Wahyu, P. (dkk.). (2018). Studi Pola Arus

Perairan Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Menggunakan Metode

Penginderaan Jauh. Journal Ilmiah Rinjani, Universitas Gunung Rinjani, 6(1),

33-38

[E]. Mustafa, M.A.

& Yudhicara. (2007). Karakteristik

Pantai dan Resiko Tsunami di Kawasan Pantai Selatan Yogyakarta. Jurnal

Geologi Kelautan, 5(3), 159-167

[F]. Rafik, A. (dkk.).

(2014). Tugas Pemanfaatan dan Manajemen

Sumber Daya Air Pelabuhan Tanjung Adikarto, Glagah, Kulon Progo. Program

Studi Teknik Sipil, Universitas Teknologi Yogyakarta. 1-12

Triatmadja, R. (2015). Numerical Simulations of An Evacuation from A Tsunami at Parangtritis Beach in Indonesia. Science of Tsunami Hazards, Journal of Society Tsunami International, 34(1), 50-64.

Triatmadja, R. (2015). Numerical Simulations of An Evacuation from A Tsunami at Parangtritis Beach in Indonesia. Science of Tsunami Hazards, Journal of Society Tsunami International, 34(1), 50-64.

[G]. Sahubawa, L., Khakim,

N., & Lasindrang, M. (2015). Kajian

Sebaran Potensi Ekonomi Sumber Daya Kelautan di Pantai Selatan Daerah Istimewa

Yogyakarta sebagai Upaya Percepatan Investasi. Jurnal Teknosains, 4(2),

101-198.

http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/cetak/132-perikanan-tangkap-laut

http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/cetak/132-perikanan-tangkap-laut

[H]. Witek, P.P., &

Leszek Czechowski. (2014). Dynamical

Modelling of River Deltas on Titan and Earth. Planetary and Space Science,

105(2015), 65-79